一談沒有Industrial Engineering就沒有中國制造2025

最近一段時間以來�����,關于工業4.0的書籍���、文章充斥中國的書架與網絡���,《中國制造業發展綱要2015-2025》也在2015年5月份正式發布�。一時之間��,到處都在談論智能工廠�����、智能制造���、云計算���、云制造、大數據、物聯網、3D打印����。筆者所在某地區的省市級領導��、廳長局長、主任主席以及大企業的頭頭腦腦們也不時亮相各種新潮論壇、重要會議�,忙得不亦樂乎���,好像工業4.0�����、中國制造2025就在蒸鍋里熱烈地咕嘟著,一掀鍋蓋就會映出滿鍋白白胖胖的大饅頭�����。

所謂工業4.0有沒有基礎�?如果說有,那么這個基礎是什么���?制造業 = 制造嗎?什么才是制造業的“本”��?一篇關于系統工程的文章說得好����,他說系統工程貫穿了制造業的整個生命周期過程,而制造只是系統實現的一個環節,所以制造業的“本”是“系統工程”�。只談制造而不談系統工程�,是不折不扣的本末倒置�����。

由8位德國專家編寫的《工業4.0》中大量篇幅是圍繞著系統工程展開論述的,德國人特別地強調系統工程��,也明確提出了工業4.0面臨的挑戰:標準的挑戰��、數據安全的挑戰���、戰略及商業模式挑戰�����、企業組織挑戰、過程管理挑戰、工具方法(SysLM管理工具)挑戰�、工業復雜性挑戰�、系統工程人才培養與教育的挑戰�����。書中列舉了兩個例子——尖端集群It’s OWL和研究項目ENTIME�,證明了系統工程將如工業4.0所預期的那樣���,在未來復雜技術系統的產品開發過程中具有極其重要的價值��。

而筆者要說的是����,系統工程是現代工業工程的基礎技術和方法學���,卻又是在傳統工業工程基礎上升華的結晶����。傳統工業工程才是基業常青的基礎之基�����。

當然會有很多中國企業管理家會說����,以前沒有聽說過工業工程��,我的企業不是搞得很好嗎����?回答很簡單,這是因為工業工程一百年來已經烙印在所有企業行為中�,所有企業都在不知覺地應用著傳統沉淀形成標準化的工業工程����。

中國的工業工程是從前蘇聯引入的��。而蘇聯由于政治因素不叫工業工程�����,而是分割成工廠設計與布局、物料搬運��、勞動定額管理���、工藝設計���、全面計劃管理�、全面質量管理、設備管理�����、安全管理等單項技術來使用的����。這樣從1950年代以來��,中國工業設計與管理逐漸形成以分塊模仿為主的建設習慣����,逐漸失去研究創新的動力�。1990年代以后,多數內資企業基礎工作體系�����,介于既沒有傳承又不能融入外企風格的不成熟工業化狀態��。盡管2005年以來政府推動兩化融合�����,不少企業開展了精益生產、六西格瑪����、ERP甚或敏捷制造等現代IE活動�,但由于工業化不成熟��,信息化無法順利帶動工業化��。

令人欣慰的是已經有中國專家指出,中國制造2025應補課2.0、普及3.0���、示范4.0��。筆者認為中國各級領導人應重視工業工程的普及和真實應用�����,這是補課2.0的最便捷之徑,其他任何路徑都將是事倍功半。

再談沒有Industrial Engineering就沒有中國制造2025

近日根據網友推薦,讀了兩篇很棒的IE探索文章和一篇哲學啟蒙文章。分別是余偉輝先生《獨家視點:先進制造管理技術不可能在中國上一代創業型企業家管控的企業中形成系統管理和企業文化》���、《工業工程師的自我修養》和哲學公眾號的《黑格爾關于哲學的七個比喻》。

余先生斷言“時代造就創業英雄,卻無法再塑其成為管理型企業家�,中國不缺乏經營高手���,卻匱乏工廠管理大師�����。這注定成為一種無法逾越的宿命:精益西格瑪之類的先進制造管理技術,不可能在中國上一代創業型企業家管控的企業中形成系統管理和企業文化���!”

IE實踐家則從修養的角度����,勾勒出工業工程師應有的職業道德���、個人內涵等方面的軟技術�����。前者犀利�����,后者柔雅���,但似乎還缺了一點什么��?

再看黑格爾的比喻����。黑格爾說“花朵開放�����,花蕾便消逝���,花蕾被花朵否定掉了��;同樣,當結果時�����,花朵又被解釋為植物虛假的存在形式���,而果實是作為植物的真實形式出現而代替花朵的���。這些形式彼此不相同����,并且互相排斥,但是它們的流動性卻使它們成為有機統一體的環節��,在統一體中不但不互相排斥����,反而彼此需要���,正是這種必要性�����,才構成整體的生命���?!闭埾葎e言無花果���,有沒有覺得工業工程作用影響的“藍圖����、工廠、產品”就像是“花蕾�、花朵����、果實”呢�?愚以為,工業工程的哲學意義從戰略的角度為企業乃至組織遺傳了所謂文化賴以形成的“基因”。

黑格爾還借用了“廟”與“神”的關系��,來比喻人類生活與哲學兩者之間的關系。廟里的“神”�����,是使“廟”成其為廟的“靈光”���。那么假設工業化是“廟”�����,泰勒則就是“神”,一百年來���,他用工業工程技術寫出的科學管理,給無數的工廠帶來欣欣向榮的“靈光”�����。

黑格爾不無風趣地認為���,雖然不學生理學并非不能消化���,但是不懂游泳卻冒然下水��,無疑是危險的��。這正好解釋了不學工業工程學,并非不能辦工廠賺錢,但是當工廠的復雜性超過人腦的運算能力時���,沒有工業工程還真的不行。

于是,在與日、德、美企業比較中,我們應該發現,工業精神傳承和縝密不懈地對基礎管理技術的取象論象易象是中企近三十年來最最缺乏的元素���。一百年前美國總統羅斯福喊出國家需要效率時,我們在昏睡;七十年前豐田遠渡太平洋學習福特時�����,我們在被欺凌����;今天,從工業4.0中醒來的我們��,必須起床落地了����。

三談沒有Industrial Engineering就沒有中國制造2025

已經兩談沒有Industrial Engineering就沒有中國制造2025����,有網友問還有沒有談?還有多少談���?做個三談來結束吧。

有網友和我較勁��,說他不懂工業工程�,這么些年干得挺好,還有那么多企業不懂工業工程也干得挺好��,覺得我太理論�����,甚至于故弄玄虛�����;還有的網友說,他的同事有學工業工程專業的����,沒見有啥特長�����,畫圖還不如他,做改善還要請教他���;還有的網友說����,他們不需要工業工程�,他們做精益生產���、做六西格瑪��、做精益六西格瑪�����,這才是真正的實戰,純理論的工業工程就沒啥用����,全虛的�����;……我不得不說,拜托���,我說的是沒有Industrial Engineering就沒有中國制造2025喲!

中國制造2025和企業能做出產品賣出去掙碗吃飯錢是完全不同的兩個概念���。如果能挑起100斤就認為挑1000斤問題不大,那是徹底的邏輯上�、實際中的大錯誤����。

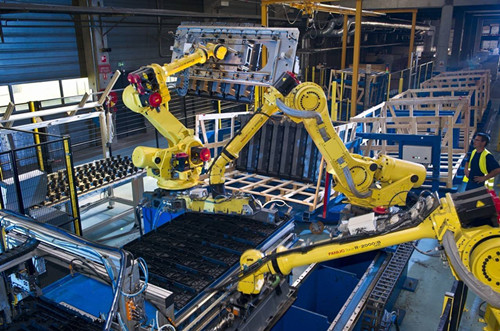

中國制造2025是相對于德國工業4.0提出的對應國家技術水平���,這是必須在工業化和信息化成熟結合的前提下才可以實現的智能制造境界���。而成熟的兩化結合必須是以工業自動化為基礎�����、自動化又以標準化為基礎,中國現階段有多少企業組織達到了真正成熟的自動化和標準化��?

如果以為實現中國制造2025就像花幾仟塊錢就能從某質協這樣的畸形組織買來認證證書那樣簡單地實現ISO9000��,那中國的制造強國夢真的只能是一場夢����。

中國有許多的中小企業并不知道工業工程��,但是它們的領導人似乎生存得很堅強很堅持�����,只是非常的辛苦非常地操勞,真像順口溜說的那樣睡得比狗晚起得比雞早,生活質量不高��。

比如一家做銅字的小浙商工廠�����,二十年來夫婦倆除了春節以外每天只休息五小時左右時間����,雖然掙了不少錢但四十歲的人看起來像五十歲的衰老����,青春逝去以后落下一身的硬傷病痛,新型材料出現以后不得不退出市場競爭�,打打牌玩玩麻將度日���。

一家小型印刷工廠��,只弟幾人從大山里的農村走出,通過認識人脈關系從小做起,沒有機器湊錢買別人不要的舊機器��,沒有場地到偏遠的郊區租破舊廠房�,沒有維修工自己拆開來琢磨,依樣畫葫蘆地一干二十年,因為舍得付出,業務越做越大���,不但有房有車而且還是奧迪越野車。不過近兩三年同樣的工廠起來越多,拿單越來越難�,利潤越來越薄��,出手不得不越來越拘謹。

一家差不多六十年的老企業,六十年的行業老大,從計劃經濟到所謂市場經濟��,廠長換了一任又一任�,員工換了一茬又一茬,培養的競爭對手一個又一個,利潤下降了一年又一年��,盡管它失去了很多傳承��,但是它今天依然還是行業老大��。為什么?因為六十年前的工廠設計設施規劃已經種下了它的生存基因����。

一名從國家科研機構帶著技術下海的企業老總��,照著老東家的布局規劃建起了自己的小工廠,買回了機器設備����,如法炮制地做出了產品���,因為小而固定成本少���,價格低廉打翻了老東家���,但是隨著需求的變化對工藝或材料的要求也隨著變化��,他越來越難,越來越難,所以嘔心瀝血夜以繼日尋求新出路���,到處請咨詢公司�,送員工參加各種培訓,但是錢袋越來越空���,利潤仍然越來越薄。但若告訴他要學習工業工程���,按工業工程的教導去做,那是打死他他也不會相信的����,因為他從一名小人物走進曾經的輝煌再走到今天����,從來就沒見過聽過什么一股酸溜溜理論味道的工業工程���。

不言而喻�����,沒有(準確講應該是不懂)工業工程不但不少企業個體�,而且整個國家的改革開放都是轟轟烈烈成績斐然��,所以不要把工業工程說得那么要緊好不好�����?

好,工業工程絕不是吹糠見米的神仙���,不要緊,有沒有它你都會繼續走路����。要明白的是,它是企業生存發展的必要條件�;啥叫必要條件���?通俗地說���,就是企業有它不一定順利����,沒有它則一定不順利。

再重復一遍�,在與日���、德�����、美企業比較中,我們應該發現�����,工業精神傳承和縝密不懈地對基礎管理技術的取象論象易象是中企尤其是近三十年來最最缺乏的元素��,這個細節造成中國大多數企業尤其是中小企業主睡得比狗晚卻起得比雞早�,在這樣的基礎上高談闊論什么中國制造2025��,恐怕實在有些牽強附會�����。

文章來自網絡,版權歸作者所有����,如有侵權請聯系刪除