相關推薦

-

- 您現(xiàn)在的位置: 首頁 → 管理分享 → 精益生產(chǎn)

在新常態(tài)下(產(chǎn)能過剩、外部環(huán)境變幻莫測、客戶個性化需求變化迅速、產(chǎn)品更新迭代不斷加快),獲取運營的突破性改善,降本增效,幾乎是每一個組織/企業(yè)重要的議題。但是,什么樣的途徑才能取得運營的突破性改善,達到真正有效的降本增效呢?如何在不需付出昂貴的代價及耗盡資源的情況下,讓組織/企業(yè)實現(xiàn)穩(wěn)步增長?

以成本為中心采取的行動

回憶起服務了整整10年的老東家,總有個片段,像電影膠片一樣常常在我腦海里不斷重現(xiàn)。每個月底老板總要拿著P&L,挑戰(zhàn)負責不同產(chǎn)品的各位項目經(jīng)理,質(zhì)問“為何某某經(jīng)理負責的某產(chǎn)品又虧損了?”

看到財務報表上跳躍的赤字,挫敗感油然而生, 費了九牛二虎之力,好不容易保證產(chǎn)品交付給客戶,結(jié)果卻是赤字當頭!

在P&L報表上天馬行空的一串串數(shù)據(jù),影響產(chǎn)品利潤最重要的一項數(shù)據(jù)是每個產(chǎn)品的標準IE工時。這項“重要”的成本動因(cost driver)影響到每個產(chǎn)品的利潤。(注:產(chǎn)品工時,是單件產(chǎn)品流經(jīng)的所有加工工序的加工時間的總和。)

同時,生產(chǎn)部門還有一項重要的成本指標,“單位時間的最大產(chǎn)出(所有設備的單位時間產(chǎn)出越大,成本越低)”。

于是認為,任何IE工時的縮短,就可以轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品制造成本的降低。換句話說,生產(chǎn)線上的產(chǎn)品切換減少,就能增加加工數(shù)量,量大成本低,便能提高每個產(chǎn)品的利潤。總之,就以成本為中心的觀點,認為所有的局部改善(降低成本)的總和,等于公司整體的提升(增加利潤),或者說,任何局部的改善都可以為組織帶來利益。

所以,公司管理的重點,著眼于降低產(chǎn)品的IE工時,減少切換及改善工藝等。但是,在所有管理層都以降本為目標全力以赴后,公司的利潤水平還是沒有好轉(zhuǎn)的跡象,結(jié)果老板的期待落空,扭虧為盈的壓力與日劇增。

于是,從第一個工序開始走遍所有的工藝流程,一方面和技改人員討論哪些工藝可以改進,另一方面觀察哪些工序中存在著不必要的浪費。接著,啟動了許多改善舉措(improvement initiatives),分配責任部門、責任人、改善內(nèi)容、工藝方法、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、目標完成時間、及制定每項改善項目的優(yōu)先順序等等。每天開會跟進這些項目的進展。同時,老板為了確保徹底執(zhí)行項目,讓資深高層、外籍工程師等關鍵人物參與協(xié)助,拍照、郵件溝通、反饋討論等等,最終的結(jié)果如何呢?那些績效數(shù)字沒有明顯的進步,甚至出現(xiàn)生產(chǎn)周期拉長,交付表現(xiàn)惡化的趨勢!

問題到底出在哪里?

為何從降低成本角度出發(fā)的局部改善,結(jié)果卻和預期的目標背道而馳呢?

為了弄個水落石出,我到處查找資料,偶然的機會,高德拉特博士的著作《目標》這本書進入了我的視野。剛讀了幾頁,就如饑似渴的全部讀完,里面的場景猶如工作場景的真實寫照,比如,在制品堆積如山,管理層不斷救火,客戶訂單無法準時交付,緊急訂單頻繁跟催,但是收效甚微,企業(yè)盈利如泰山壓頂,企業(yè)運營舉步維艱等等。

而鐘納那些簡單、意味深長的問題,激發(fā)了我的思維,讓管理者從另一個全新的角度去看問題,“系統(tǒng)的產(chǎn)出是受到少數(shù)關鍵的環(huán)節(jié)制約(童子軍的遠足更加深了理解)!”。這和原來從成本角度出發(fā),去做局部改善是完全不同的洞見。我一下子恍然大悟,如果針對非關鍵環(huán)節(jié)的改善,最初的一腔熱情將被淹沒于系統(tǒng)的噪音內(nèi),在不斷沖突的環(huán)境種,逐漸地大家對改善不抱希望。難怪大多數(shù)的改善項目最后不是不了了之,就是結(jié)果和預期相差甚遠。

后來,通過進一步學習,逐漸意識到,其實生產(chǎn)管理面對兩個衡量指標(如下圖)。管理層得對這兩個指標負責,但是現(xiàn)實運作中它們有沖突。

解決問題的方向

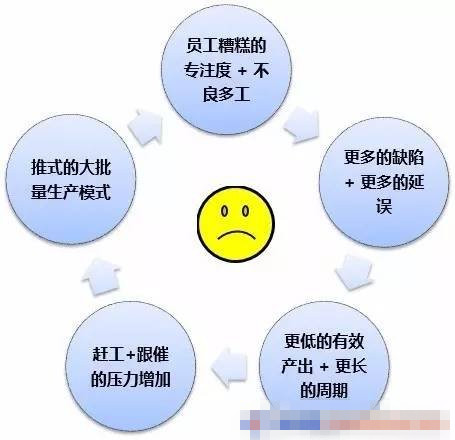

先來看看基于降低成本,產(chǎn)生的惡性循環(huán):

如何將惡性循環(huán)轉(zhuǎn)變?yōu)榱夹匝h(huán)?

降低成本,準時交貨的兩個重要需求都必須滿足。那么生產(chǎn)的流動性(flow)應該如何設計呢?

從推式的思維(push大批量生產(chǎn))轉(zhuǎn)變成以拉式(pull按照客戶需求)為基礎,分配材料到車間的模式。隨后的行動必須發(fā)展為以拉動為基礎的生產(chǎn)流程。

這些行動即使沒有提到品質(zhì)和成本問題,事實上實現(xiàn)良性循環(huán)之后,這些問題有些會消失,有些會凸顯,更有機會徹底的解決,自然能提升成本效益。

當采取拉式流動方式后,公司的交期與生產(chǎn)力,甚至于成本控管都將快速地進步。此外,員工有足夠的時間關注到能見度高的品質(zhì)問題。并且更少的在制品使員工在合理的負荷及不加班下可從容解決現(xiàn)場問題。最終,種種的改善成效在維持較低的成本水平下,保障高交貨表現(xiàn)。

豐田汽車是最好的標桿,它驗證了如何從一開始的無名小卒,年產(chǎn)幾千輛, 躍升到年產(chǎn)近千萬輛,成為行業(yè)的佼佼者。豐田曾經(jīng)讓很多企業(yè)去現(xiàn)場學習的對象,但是如果不了解背后的核心基礎,就學不到它的精髓。TOC也一樣,不僅要學習,也要通過實踐去體會實際的應用。。

總體來看,在新常態(tài)環(huán)境下,產(chǎn)能過剩、市場成為制約組織發(fā)展的瓶頸,客戶訂單趨于小批量,多品種。所有這些問題深深困擾著許多企業(yè)。之前通過投資進行產(chǎn)能擴張,在當今逐漸下滑的市場環(huán)境下,還是面臨巨大的成本壓力和挑戰(zhàn)。唯有打造企業(yè)核心競爭優(yōu)勢,做到為客戶提供競爭對手無法做到的價值,才能真正提升客戶的價值認知,改善客戶滿意度,獲取更大的市場,讓企業(yè)走上穩(wěn)步增長的良性成長軌跡。

文章來自網(wǎng)絡,版權歸作者所有,如有侵權請聯(lián)系刪除

掃描進入小程序

掃描進入小程序 京公網(wǎng)安備 11011402013827號

京公網(wǎng)安備 11011402013827號